それから三週間後後——

陽光が射し込む昼下がり、ギルドにある彩飾師セナの“彩の間”では、静かな打ち合わせが続いていた。

深緑の法衣を纏った年配の司祭が、彩色が施された《蒼い満月の伝承録》の下絵を手に取り、目を細めている。

「……これは、見事なものですな」

司祭は心から感嘆の声を漏らした。

「前回の“蒼”に徹した世界観も美しゅうございましたが……

今回はまた、印象がまるで違う。

柔らかな黄や、濃緑の木立、光の粒が降る夜の庭園、そして……この、白い小道。

幻想のようでありながら、どこか、懐かしさすら感じます」

私は微笑みながら、静かにうなずいた。

「ありがとうございます。

前の案は、きっと“伝承”という言葉にとらわれすぎていたんだと思います。

今回は、感じたままを描きました。私自身の思い出を、少しだけ、重ねながら」

司祭はその言葉に少し頷き、ふむと口元に指を添える。

「ただ、願わくば——少しばかり、“祈り”や“神性”といった印象も、もう一筆、添えていただけたらと思いましてな。

やはりこれは、信仰を伝える文書でございますから」

いつものことだった。

どんな案を出しても、司祭は必ずどこかに“完璧”を求めようとする。

「……お言葉ですが、司祭様」

控えめに前置きしながらも、まっすぐ相手を見た。

「“思い出づる国”というのは、訪れた人の心のかたち、願いのイメージが具現化される世界だと、私は思っています。

誰にとっても唯一無二で、まったく異なる光景になるでしょう」

”実際に見てきたから”と言っても、さすがに信じてもらえないだろうけど。

「ふむ……」

「ですから——もし、どんな絵を見ても、どこかに空白や欠落を感じられるのだとすれば……

それは、司祭様ご自身の心が、満たされない何かを抱えているのではないでしょうか?」

そう言いながら、(しまった)と胸の奥が冷たくなるのを感じた。

言いすぎたかもしれない。相手は国の教会に属する高位の司祭だ。

もっと言葉を選ぶべきだったか。

だが——

司祭は、呆けたようにじっとこちらを見つめたまま、しばらく何も言わなかった。

睨んでいるのでも、怒っているでもない。ただ、目の奥が深く、何かを探るようだった。

やがて彼は、長く息を吐くようにして、ぽつりと呟いた。

「……ああ。そうか、そうなのかもしれない」

思いがけず返ってきたのは、柔らかく、まるで独白のような言葉。

私は驚きと戸惑いを覚えながら、「あの—」と声をかける。

すると司祭は、我に返ったように軽く両手を上げた。

「いや、失敬。つい、考え込んでしまいました。

お恥ずかしながら、あなたの言葉に、胸を衝かれましてな。

……私はこれまで“絵”というものを、教義や象徴としてしか見てこなかった。

だが今、あなたの絵を前にして――

私は、自分の内側にこそ空白があるのだと、気づかされたのですよ」

司祭は苦笑を浮かべ、年輪の刻まれた指で、目の前の彩色下絵をそっと撫でた。

「……あなたの絵は、まさしく“思い出づる国”そのものです。

美しいというだけではない。見る者に、自らを映す鏡を与える。

それは、信仰と深く通じるものでしょう」

深々と頷きながら、司祭は続けた。

「いやはや、感服いたしました。

我が国の書物工芸ギルドは、実に優れた彩飾師をお持ちだ。

あなたのような方がいて、心強いかぎりですよ」

少し照れくさくなって、笑いながら深く頭を下げた。

“描く”ということは、誰かの記憶や願いと、心で向き合うこと。

その意味を、今の自分なら少しだけ分かる気がした。

打ち合わせが終わり、司祭を見送ったあと。

静かに窓を開け、深く息を吸い込んだ。

外の空気は冷たかったが、どこか澄んでいて心地よい。

夕暮れがゆっくりと深まる空には、淡く光る星がひとつ、またひとつと浮かびはじめている。

ふと目をやると、作業机の端に置かれた黒いリボンが目に入った。

それは、かけがえのない記憶に繋がる、大切なひと欠片。

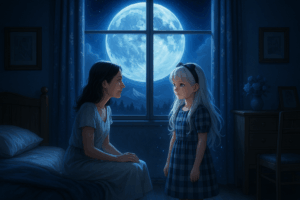

思い出づる国の、不思議で優しい光景。

最後に見たスーの笑顔。

「バイバイ、セナ。——だいすき!」

あの声も、あの姿も、胸の奥にちゃんと残っている。

けれど、いまの私の頬に涙はなかった。

描くことで、私はあの日と、今を繋げている。

もう会えなくても、もう触れられなくても。

スーと過ごした時間は、今もこうして、ここにある。

「——ずっと一緒だからね、スー」

その声は、夕闇に溶ける風とともに、空へ舞い上がっていった。

どこまでも静かで、どこまでも優しい余韻だけを残して。

コメント