カーテン越しに、淡く揺れる光が差し込んでいた。

東の空はうっすらと朱を帯び、夜の帳を押しのけるように、朝が静かに近づいている。

(……夢、だったのかな)

ゆっくりと身を起こし、ぼんやりと窓を見つめた。

胸の奥にはまだ熱が残っている。

あれはただの夢じゃない。そんな気がしてならなかった。

ふと、手に何かを握っていることに気づく。

掌を開くと、そこには—— スーに贈った、あの首輪のリボン。

「……やっぱり、夢じゃない」

ぽつりと呟き、リボンを胸に抱いた。

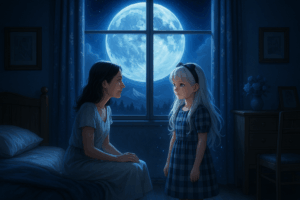

スーと再会した夜。

あの蒼く輝く満月、幻想に染まった町、静けさに満ちた石畳の道。

ふたりで歩き、語り合い、笑い、泣いた夜。

すべてが、今も鮮明に焼きついている。

(描きたい。スーと過ごしたあの景色を、あの時間を、わたしの手で……)

衝動のような想いが、胸を突き上げた。

ベッドから飛び降り、カーテンをさっと開ける。

淡い朝の光が部屋に差し込み、その光のなかで、机の上にスケッチブックを広げ、ペンを取った。

紙の上に、記憶の中の風景をなぞっていく。

蒼い光を纏った町並み、宝石のように輝く石畳、雪山にかかるオーロラのカーテン——

滑らかにペン先が動き、細部を追うたびに、心が落ち着いていく。

(……だけど、これだけじゃ足りない)

線画だけでは、あの蒼の深さも、光の揺らめきも、映しきれない。

(“彩の間”なら……あそこなら、きっと)

ギルドにある、色と光と空気を封じ込めるように仕立てられた、創作のための聖域。

いてもたってもいられず、机を離れてクローゼットから服を選んで着替え始めた。

今はまだ七時前。九時発の列車に乗れば、昼過ぎにはギルドに着ける。

着替えを済ませ、コートを羽織り、カバンに荷物を詰め込む。

最後に、スケッチブックと黒いリボンもそっとしまいこんだ。

玄関に向かう途中、リビングからパンを焼く匂いが漂ってくる。

両親はすでに起きてリビングにいた。

エルヴァンはソファに腰かけ、メガネをかけて仕事道具のチェックをしている。

リゼットはキッチンで朝食の準備をしていた。

「あら、おはよう。どうしたの? どこか出るの?」

リゼットが驚いたように振り返る。

「うん。九時発の列車で、ギルドに戻るよ。ごめんね、突然」

きっぱりと言った。

「もう大丈夫だから。どうしても、やりたいことがあるの」

エルヴァンが顔を上げ、眼鏡の奥で目を細める。

「何か、あったのか?」

少しだけ迷って、微笑んだ。

「スーにね、会ったんだ。元気をもらったの。今度ゆっくり話すよ」

言葉の意味を深く問うことなく、両親はそっと頷く。

「朝ごはん、どうする?」

リゼットの問いに、にっと笑って答えた。

「パンだけ、もらってく。列車のなかで食べるよ」

葡萄パンを紙に包み、バッグに詰め、玄関へ向かう。

ドアノブに手をかけたとき、振り返って、もう一度両親の顔を見た。

「また、すぐ帰ってくるね。その時、ちゃんと話すから」

そう言い残して、急いで家を出た。

木製の扉が閉まる音が静かに響く。

残されたふたりは、目を合わせて、同時に肩をすくめた。

「……切り替えの早いところは、あなたにそっくりね」

リゼットが呆れたように笑う。

「いや、のめり込むと周りが見えなくなるところは、君にそっくりだと思うけど」

エルヴァンも苦笑しながらメガネを外した。

*

蒸気列車の汽笛が、朝の空気を切り裂く。

駅の窓口で急いでチケットを購入し、滑り込むようにして列車に乗り込んだ。

座席に身体を預けた瞬間、胸の奥からふつふつと熱が湧き上がってくる。

(帰りたい。はやく……描きたい)

あれほど足取り重く感じていたギルドへの帰路が、今はたまらなく待ち遠しい。

自宅に着くなり、すぐに仕事着へと着替え、スケッチブックを抱えて飛び出す。

向かう先は――ギルドにある、私の”彩の間”。

その足取りは、かつてないほどに軽かった。

フェルマーの執務室を訪れると、中では、いつものように几帳面に整えられた机の上で、彼が資料に目を通していた。

「……おや? セナ・ノルディ。

まだ休暇中のはずじゃなかったか?」

穏やかな口調だったが、その瞳には、鋭い観察の光が宿っている。

「フェルマーさん、休暇は取りやめます。

……急ぎ仕事に取りかかりたいんです。彩の間の利用を、許可してもらえませんか?」

フェルマーは書類を机に置き、指先を組んで、じっと見つめてきた。

「心配なのは分かる。だが、戻るには早くないか?

その様子だと、もう『見習いに戻りたい』とは言わないようだが」

それでも、一歩前に出て、深く頭を下げた。

「どうしても仕上げたい仕事があります。今あるイメージを、そのまま形にしたいんです。仕事でもあるけど、それ以上に、大事な……今しか描けない絵なので」

頭を上げ、真っ直ぐに向けられたその瞳に、フェルマーはわずかに目を見開いた。

先日見た、あの悲壮感を滲ませた表情は、もはや、そこにはない。

「……分かった、休暇は取り下げよう。彩の間の利用も許可するよ」

「ありがとうございます!」

頭を下げかけたその時、フェルマーは片手を上げて制した。

「ただし——条件がひとつある。

《夜想曲は偽りを歌う》の案件は、君自身が責任をもって対応すること。

受けた依頼は最後まで誠実に向き合う、それが“責任ある彩飾師”の仕事だ」

一人では、どうしても手が回らない。

ならどうすればいいか、もう答えは出ている。

「はい。わかっています」

きっぱりと答える様子に、フェルマーは満足げに頷いた。

「フェルマーさん、今日アリナは、アリナ・トゥレルはギルドに来ていますか?」

「ああ、アリナ・トゥレルなら、今日は来ているはずだよ」

「アリナに、依頼について助言をもらいたいのですが、構いませんか?」

フェルマーはふっと笑みを浮かべた。

「双方が相談の上で納得のいく方針が見つかるのなら、それが最善だ。

何より君は、一人で何でも抱え込みがちだからね」

「……はい。ありがとうございます!」

丁寧に礼を述べ、フェルマーの部屋をあとにした。

スーと過ごした夜。あの景色と想いを絵に描く。

そのためなら、なんだってやってみせる。

フェルマーは閉じたドアをしばらく見つめたあと、小さく独りごちた。

「やれやれ……まったく、あんなに手のかかる弟子だったかな」

けれど、その声はどこか嬉しそうだった。

*

彩の間の長い回廊を抜け、一つの小さな扉の前で足を止めた。

ドアプレートには、柔らかな筆致で《アリナ・トゥレル》と記されている。

彩飾師としては先輩、けれど気さくに話せる友人でもある——

そんな彼女にこそ、今の自分は、頼みたいと思えた。

軽くノックをする。

「はーい、どうぞー!」

明るく間延びした声が返ってきた。

相変わらずの調子に、思わず笑みを浮かべながら扉を開ける。

陽の光がたっぷり差し込む室内。

色見本とスケッチが広がる作業机の前で、くるりと首を回して振り返ったのは

——アリナ・トゥレル。

長身の、すらりとした体型に、柔らかく波打つ淡い金色のミディアムロングヘア。

ラフなシャツワンピースに、エプロンや袖口には絵の具の痕が淡く残っている。

「おお、これはこれは。珍しいお客様だね!」

アリナは驚きとともに、いつもの気取らない笑顔を向けてきた。

ライラックグレーの瞳は、優しげな目元ながら、じっと見つめられると少しドキリとするような、不思議な存在感がある。

「どうしたの? セナが私の部屋に来るなんて、びっくりしたよ」

「……ちょっと、受けている依頼のことで相談したいことがあって」

「へぇ、依頼の相談?」

私が頷くと、アリナは目を輝かせた。

「もちろんいいよ、友の頼みだ。喜んで聞くさ!

少し話す時間くらいあるよ。そこ、座って」

「ありがとう」

勧められるまま、小さな木製の丸椅子に腰を下ろし、スケッチブックを抱え直した。

ひとつ息を整え、静かに口を開く。

「実は、作家のナジュ・イルマという依頼主から《夜想曲は偽りを歌う》っていう新作小説の装飾依頼を受けててね。

下絵を提出したんだけど、差し替えの相談が来てるの。

今、他の案件も重なって手が回らなくなってさ。

少し、手を貸して欲してもらえないかな?」

その瞬間、アリナの目が見開かれる。

「……え、うそ。ナジュ・イルマって、小説家の?

《夜想曲は偽りを歌う》って新作の依頼受けてるの!?

いいなぁ、私、あの作家さん、ファンなの!」

大げさな仕草で胸を押さえるアリナに少し面食らいつつも、肩をすくめた。

「ええっと、できるなら共作という形で、初期デザインだけでも関わってもらえたらと思って。もちろん、アリナが忙しいなら無理は言わないよ」

アリナは目を潤ませながら大げさに答える、

「そんな……初期デザインだけなんて言わず、仕上げまで一緒にやりたいくらいだよ。

他に仕事を抱えてなかったら、担当変更してほしいくらい。

とにかく、ぜひやらせて! うわぁ、楽しみ!」

その姿を見て思わず吹き出すと、アリナも笑った。

「ありがとう、アリナ。本当に助かる」

笑い合うふたりの間に、温かな空気が流れていく。

——こうして、私の再出発は、新たな仲間とともに始まった。

いままで、人に迷惑をかけないようにと、ひとりでこなせなければ一人前じゃないと、そう思い込んで何でも抱え込んできた。

でも、こんなふうに頼ってもいいんだ。

誰かと手を取り合って、もっと素晴らしい世界を生み出していくことだって、きっとできる。

スーは、そのことも教えてくれた。

コメント