町は静まり返っていた。

家々の窓には灯りひとつなく、煙突から青いゆらめきだけが立ち上っている。

命の気配は感じられず、まるで演出された幻想のように思えてならなかった。

「誰もいないね」

そうつぶやくと、スーはふんわりと笑って言った。

「そうだよ。だってここは、わたしとセナだけの世界だからね」

「わたしたちだけの、世界……?」

この静寂、この美しさ。この町に、今この瞬間、ふたりしかいないという不思議。

それが恐ろしいのではなく、むしろ、とても心地よかった。

通りに並ぶ街灯は虹のような光をたたえ、足元の石畳をまるで宝石のように照らしている。キラキラと光る石畳の道を、ふたりは手をつないで歩いた。

子どものころに通ったパン屋の角を曲がり、川辺の並木道へ向かう。

「……なんだか、懐かしいね。昔も、こうしてよく歩いたよね」

「うん。わたし、一緒にお散歩するの、大好きだった」

スーは笑いながら、腕にぴとりと寄り添う。

見た目は人の姿だが、仕草は当時のスーそのものだ。

けれど今は、言葉を交わせる分だけ、もっと近く感じる。

「わたしさ……どこ行くにもセナについて行ってたでしょ?

一緒にいたかった、っていうのもあるけど、もうひとつ理由があるの」

「え?」

スーは空を見上げながら、ぽつりと語り出した。

「ほら、前にわたし、迷子になったことがあったよね?……」

目をふっと細め、当時のことを振り返る。

「たしか、私が市場のほうに行って、スーが見えなくなって……」

「あのとき、すごく不安だったの。

知らない匂いがいっぱいで、セナの姿も声もなくて……

どこにいるのか分からなくて、こわくてたまらなかった」

スーは少しだけ声を曇らせた。

「でも、遠くから声が聞こえたの。

『スー!どこ!』って……すごく大きな声だった」

「あの時は慌てたよ。

スーに何かあったんじゃないかって……

不安で仕方なくて、泣きながら探しまわったもん」

「その声が聞こえて、すぐに見つけられたの。

あの時から、決めたんだ。もう側から離れないって」

スーの方を見て、手をそっと握り直す。

「私も……あのときから、ちゃんとスーを見ていようって思ったの。

だから――」

「黒いリボンを、つけてくれたんだよね!」

「そうそう!」

ふたりは同時に声をあげて、顔を見合わせた。

思い出が、まるで宝石のようにふわりと浮かびあがり、笑い声に変わって弾けた。

「リボンをつけたら、スーの白い毛にすごく映えて、可愛かったな」

「あはは、あれ、ちょっとくすぐったかったよ。でも……すごくうれしかった」

スーは満面の笑みを浮かべ、頭を寄せてきた。

ふたりの歩みは、昔と変わらず、のんびりと石畳の上を進んでいく。

石畳に二人の影が揺れて、夜の静けさが足音だけを際立たせている。

ふいに、スーが立ち止まった。

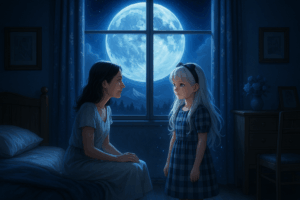

振り返った瞳は、さっきまでの笑みを失い、深い湖のように沈んで見える。

「……ねぇ、セナ」

風にかき消されそうなほど小さな声。

「どうしたの?」

スーは答えず、しばらく空を見上げていた。

雲の切れ間から満月が覗き、その蒼い光が頬をなぞる。

やがて、ためらうように口を開いた。

「……その、ずっと、聞きたかったことがあるの」

胸の奥で、何かが小さく軋んだ。

その声には、やさしさと、痛みが同居していたから。

「わたしが、もう動けなくなった頃、さ……

わたしのこと、負担になってた?」

呼吸が一瞬止まった。

思わず笑ってごまかそうとしたが、喉がうまく動かない。

「スー、そんなわけ——」

「あの頃……あんまり一緒にいてくれなかったよね」

スーの頬を、光るものが滑り落ちる。

「寂しかったし……怖かった。動けなくなったわたしは、負担だったんじゃないかって。

だからね……最後の時、セナがいなくて、少し安心したんだ。

元気だった頃の私を、覚えていてほしかったから」

あの日々が、胸の奥で鈍く疼く。

ギルドに通い始めた私は、必死で未来を掴もうとしていた。

その手を伸ばす間、スーの温もりを…どれだけ、置き去りにしただろう。

「……負担になんて、一度も思ったことないよ」

声が震える。

「ただ、必死だっただけで……」

そこから先の言葉が出てこなかった。何を言っても、言い訳にしかならない。

沈黙が落ち、蒼い光だけが二人を包み、石畳の影は長く伸びていく。

スーは涙を拭い、夜空を見上げた。

「……ここで一緒にいられるのは、夜明けまでみたい」

その言葉が胸に落ちるまで、時間がかかった。

「夜明けまで……?」

「うん。夜が明けたら、本当にお別れ。……たぶん、そう」

心臓が不規則に跳ねる。

穏やかで温もりのある今が、砂のように指の間から零れ落ちていく未来が、もう見えてしまった。

スーはかすかに笑った。

「だから、最後まで笑っていたいの」

その笑顔が痛くて、泣きたいのに泣けなかった。

スーがそっと手を差し出す。小さくて、あたたかい手。

「……まだ時間はあるよ。一緒に歩こう」

私はその手を握り返し、二人は再び歩き出した――

夜明けという終わりが、確かにそこに迫っていることを知りながら。

コメント