……誰かが、私を呼んでる?

優しく、耳の奥に響く声。

どこかで、ずっと前に聞いたことがあるような――

懐かしさに胸を掻きむしられるような声だった。

(誰なの……?)

寝ぼけた頭が、その問いに答えを出す前に、声はだんだんとはっきりしてくる。

「……セナ、セナ、ねぇ起きて!」

少女の声――それは確かに、私の名前を呼んでいた。

はっと目を開け、跳ね起きる。

心臓が強く打ち、息が詰まる。

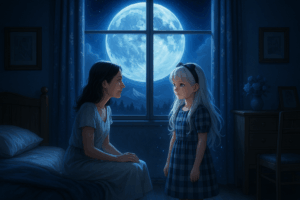

寝ぼけた意識がようやく現実へ戻ろうとしたとき、すぐ隣に――

見知らぬ、小さな女の子がちょこんと座っていた。

年のころは十にも満たないくらい。

雪のように白い髪をツインテールに結い、

透きとおる碧い瞳が、まっすぐにこちらを見つめている。

その顔立ちにも、服装にも、どこか既視感があった。

赤いチェック柄のワンピースに、裾のレース。

――あれは、幼い頃に私がいちばん好きだった服。

「すごいすごい! 本当にセナだ!」

少女ははしゃぐように言うと、勢いよくこちらへ飛びついてきた。

「ちょ、ちょっと……ごめんなさい、あなた誰なの?」

あまりに突然のことに、私は言葉を探しながら、肩をそっと押し離そうとする。

すると、少女はぱちりと瞬きして、にっこりと笑った。

「わたし、スーだよ。……猫のスー。いま、ひとになってるみたい。

どんな姿か、自分では見えないけど」

(……スー?)

その名前が唇に触れた瞬間、胸の奥がかすかに震えた。

「スーって、あの……白猫のスー? 本当に?」

私は混乱したまま、少女の顔を見つめる。

どこか現実感のない、淡い光に満ちた空間。

ここは、私の部屋のはず。でも、何かが違う。

壁も、床も、天井も。すべてが夜の帳のなかで、かすかに光っている。

カーテン越しに差し込むのは、月の蒼い光。

まるで、夢と現が交わる境界のような、幻想的な空間だった。

(まさか……でも、本当に――)

私は改めて、少女の姿をじっと見つめた。

その髪型も、ワンピースの模様も、懐かしすぎて涙が出そうになる。

首元ある、小さな黒いリボン。それは、私が昔スーに迷子にならないようにと、つけたことのある飾りに、そっくりだった。

少女は、きょとんとした様子で小首をかしげて、こちらを見返した。

見た目は違うけど、昔スーが首をかしげて不思議そうにこちらを見返すしぐさと重なる。

(この首を傾けるしぐさ……)

「……スー、本当に、スーなのね!」

私は胸の奥から込み上げてくる感情に耐えきれず、少女の体を強く抱きしめた。

白い髪が頬に触れる。細くて軽い肩。

だけど確かに、そこに「スー」がいる――。

「会いたかった……ずっと、会いたかったよ……」

私はそうつぶやきながら、腕のなかのぬくもりに、ただただ震えた。

少女――スーは、そっと背中に手を回して、くすくすと笑った。

「わたしも。ずっと、会いたかった」

*

少し身体を離し、お互いの姿を確認する。

改めて見ても、髪と瞳の色以外は、幼い頃の私と同じ姿をしている。

「今のスーは、小さい頃の私とそっくりな姿をしてるよ」

その言葉に、少女は満面の笑みを浮かべる。

白くやわらかな髪がふわりと揺れて、澄んだ碧い瞳が真っすぐ見返す。

「セナと一緒? 嬉しい!

ずっと会いたいって、思ってたからかな?

会いたかったんだよ、ずっと……ずっーと、ね」

その言葉に、胸の奥がきゅっと締めつけられる。

生前のスーが、言葉にできないまま伝えたかった想いが、今こうして言葉になって届いている。

「だから……たくさん話したい。たくさん、そばにいたい」

スーは無邪気な笑顔で、恥ずかしげに指を絡めるようにして、私の手を取った。

見た目は幼い頃の自分――でも、中身は確かにあのスーのようだった。

少し戸惑いながらも、その小さな手のぬくもりを確かめるように握り返す。

「……うん、私も。こんなこと、信じられないけど……でももう、疑いようがないよね」

思わず笑いながら、頬に落ちた涙をそっと指で拭った。

「ねえ、外に行こうよ!」

スーが突然、ぱっと顔を輝かせて言った。

「……外?」

「うん、ねぇ行こう。早く!」

そう言うなり、スーは私の手を引いて立ち上がり、部屋の窓辺へと駆け寄る。

「ちょっと待って、玄関からじゃなくて?」

「こっちのほうが早いもん!」

そう言って、迷いもなく窓を開けたスーは、そのまま月光の下へ飛び出した。

「スーっ!?」

思わず叫びかけたその瞬間――

スーは、まるで羽が生えたかのように、ふわりと宙に浮かび、舞い降りるように降りていった。

私の手は、まだスーの手とつながっている。

そのまま引かれるように、一緒に窓から身を投げ出した。

(落ちる……!)

と思ったのは一瞬だけ。

重力の感覚が、まるで別の世界のものになったかのように、ふたりの体はゆっくりと空気を滑り降り、やわらかな足取りで地面へと降り立った。

「……え……?」

私は驚いて視線を上げ、そして言葉を失った。

そこに広がっていたのは――確かに、見慣れた故郷の町。

けれどそれは、かつて一度も見たことのないほど神秘的で、美しい世界だった。

空には蒼い満月が燦然と輝き、凍てつく夜の帳が降りるはずなのに、まるで朝焼けの光を閉じ込めたかのように、鮮やかな色彩に満ちている。

レンガ造りの家々は月光に照らされ、普段は地味に見える煉瓦の一つ一つが、月の魔法にかかったかのように光を宿し、複雑な模様を浮かび上がらせる。

窓は月光を映す鏡のように蒼く光り、窓辺に並ぶゼラニウムの鉢は、映して淡くきらめき、まるで命を得たかのようにそよいでいた。

路傍の花々は青、紫、水色へと色を変え、夜風にそっと揺れながら、まるで月のダンスを舞っているようだ。

気づけば、いつの間にか私の衣服は、彩飾師で働く時の服装になっている。

寒さもまったく感じなかった。

「これが……思い出づる国」

そう呆然とつぶやいた。

この景色は、まるで夢のなか。

でも故郷の町だからか、どこか既視感もある。

いや、夢だとしても、こんなにも鮮やかに心を震わせる夢があるだろうか。

遠くへ目をやると、彼方には雪を頂いた山々が、蒼く輝く稜線を描き、その上空には、淡いオーロラがゆらめいていた。緑と紫が混ざり合う光のカーテンが、静かに、優しく、夜空を彩っている。

「……すごい……キレイ」

思わず声に出すと、スーはにっこり笑って、手を引いた。

「行こう、セナ。歩こう、いっぱい!」

「うん……」

もう何も言えなかった。

ただ、目の前の不思議な少女と手をつなぎながら、懐かしくて初めて見る町のなかを歩き出す。

その手のぬくもりだけは、確かに本物だった。

コメント