夜も更け、食後の皿を下げたあと、それぞれ紅茶のカップを手に、暖炉の前に腰を下ろしていた。薪の燃える音だけが、部屋の中にゆるやかなリズムを刻んでいる。

私は、暖炉の火をぼんやりと見つめながら、両親のそばにいた。

母・リゼットは椅子の肘掛けに片肘をついて裁縫の仕事の近況を語り、

父・エルヴァンは窓の外の闇に目をやりながら、時折カップに口をつけていた。

誰も何も聞こうとしなかった。

だからこそ、余計に胸が苦しかった。

何も言わなければ、きっとこのまま何も問わずにいてくれる。

私の両親はそういう人達だ。

でも、それじゃあ、二人を心配させてしまう――

「……あのね、お父さん、お母さん」

静かな声で切り出すと、ふたりはゆっくりと視線を向けた。

膝の上で指を組んだまま、そこから目を上げられずにいた。

「……今ね、ギルドで少し、行き詰まってて」

声は落ち着いていたけれど、心の奥にあった何かが少しずつ込み上げてくるようだった。

「仕事が……嫌になってきたの。

自分が、ちゃんとできてるのか分からなくなって。

彩飾師として、私、向いてないんじゃないかって……」

言葉を選びながら話すうちに、喉が詰まりそうになる。

リゼットがそっと、隣に座って肩に手を添えてくれた。

「このままじゃ、ギルドのみんなや依頼主にも迷惑をかけると思った。

だから……ギルドの上役の人に相談して、しばらく休みをもらったの。

だけど……まだ仕事も残っているのに……」

ぽつぽつとこぼれる言葉は、次第に形を失い、涙と一緒に崩れていった。

「私、逃げてきたの……。

彩飾師になりたいって、ずっと夢だったのに。

ふたりとも、あんなに応援してくれたのに……

それを裏切るようなこと、して……」

もう、堪えられなかった。

「ご、ごめんなさい……

私、必死にがんばった、けど、ダメだったよぉ……」

頬に熱いものが流れるのを感じながら、顔を伏せた。

言葉が涙に変わり、嗚咽が喉を震わせる。

その肩を、リゼットがそっと抱きしめた。

「……私たちは裏切られたなんて、思ってないわよ」

優しい声が、頭の上に落ちる。

「あなたが頑張ってたのは、ちゃんと伝わってた。遠くにいても、それは分かってたわ。

でもね、どれだけ頑張っていても、人はつまずくものよ。つまずいたからって、夢を失ったことにはならないわ」

エルヴァンも、静かにカップを置いてから口を開いた。

「自分で選んでここに戻ってこられたなら、それは正しかったってことだ。逃げたことにはならん。お前は昔から、真面目すぎるからな。心労を重ねてないかって、リゼットとよく話してたんだ」

涙に滲んだ視界の中で、ふたりの表情がぼやけて見えた。

けれどその輪郭から、あたたかさだけは、はっきりと伝わってきた。

「……ありがとう、ごめんなさい」

小さく震える声でそう言った。

両親の言葉に、抱きしめられるような安心を覚えながら、もう少しだけ涙を流した。

*

家族に本音を打ち明け、温かな時間を過ごしたあと、

「少しの間ここで過ごして、今後のことを考えたい」と両親に伝えた。

「それがいいわ。焦らなくていいのよ」と、リゼットは微笑み、肩をそっと撫でてくれた。

やがて暖炉の火も小さくなり、家が夜の静けさに包まれる頃、階段を上がり、懐かしい自室へと戻った。懐かしい木の階段を上り、二階の小部屋の扉を開ける。

そこには、少女時代から使ってきたベッドと机、棚の上には古びたスケッチブックや、壁には幼い頃に描いた拙い白猫の絵がピンで飾ってある。

他にも見習い時代に描いた装飾画の見本たちが、時間の中で静かに眠っていた。

そして部屋の片隅には、あの小さなクッションベッドが――

スーのために用意していた、小さな寝床が、今もそっと置かれていた。

「……あの子がいないだけで、こんなに静かだったっけ」

ぽつりとつぶやき、ため息まじりに寝間着へ着替えると、そっとカーテンを開けた。

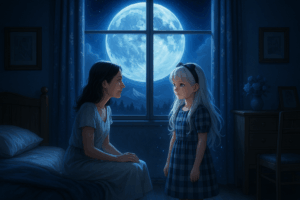

そのとき、不意に部屋の中へ蒼い光が差し込んできた。

「……え?」

目を瞬かせながら、窓の外を見やる。

そこには、空の中央に蒼く染まった満月が、ひっそりと浮かんでいた。

雪をいただく山並みの上、透きとおるような蒼い光が静かに降りそそぎ、町全体をやわらかく包み込んでいる。

ただ照らしているだけなのに、どこか言葉にできない、幻想的で胸を震わせるような美しさがあった。

けれど、今は――

どうしても素直に、その光を歓迎する気持ちにはなれない。

(……“蒼い満月の伝承”)

自然と、仕事の案件のことが頭をよぎる。

教会から依頼されている伝承録の彩飾――

蒼い満月にまつわる装飾ページは、まだ手つかずのままだ。

納期は迫っている。

にもかかわらず、ペンを持つどころか、まともに原稿に向き合うことさえできていない。

満月の光に照らされながら、思わず頭の中でその一節を思い浮かべる。

――蒼き満月の夜、この世と神界を隔てる境界は消え、世界が重なる。

願いが神に届けば、「思い出づる国」への扉が開かれる――

「たしか、その国に足を踏み入れた者は、願いが形になる……そんな話だったっけ」

言いながら、自分でも乾いた笑いが漏れた。

願いが形になる――

そんな都合のいい世界があるなら、どれだけ救われただろう。

そっとカーテンを引き、ベッドへと潜り込んだ。

枕に頭を沈めながら、ため息をひとつ。

(せっかく、休みをもらって実家に帰ったのに…… こんな夜に当たるなんて、ほんとツイてない)

それでも、目を閉じた後も、まぶたの裏にはあの蒼い光が、ぼんやりと残っていた。

冷えたシーツに身を包むと、どこか心細さが胸にしみ込んできた。

(……スー)

その名前を、心の中で呼ぶだけで、胸の奥がじんわりと熱くなる。

「スーに、会いたいな……」

天井を見上げたまま、そっと呟いた。

「もし本当に、願いが形になるなら、もう一度会って、

ちゃんと、ありがとうって言いたい。

最後に会えなくて、ごめんねって……言いたい」

胸の奥から、あたたかくも切ない記憶が滲み出す。

スーは、寒い冬の夜、私が布団にもぐりながら手を伸ばすと、そっと手元に近づいてきて、ぴたりと身体を寄せてきた。

あのぬくもりは、今も指先に残っている気がする。

「……会いたいよ、スー」

そう言って目を閉じ、やがて、暖炉の残り火のぬくもりが遠のくように、意識も静かに溶けていく。

夢と現の境が曖昧になっていく中、呼吸はゆるやかになり、眠りの深みへと落ちていった。

コメント