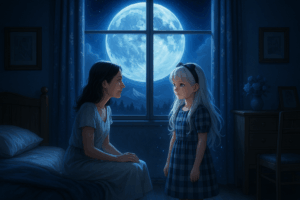

蒼い満月は、ただ空を照らすだけのものではない――。

その夜、天と地の境はほどけ、世界がひとつになる。

神に願いが届けば「思い出づる《おもいいずる》国」への扉が開き、

そこでは死者と再び会えた者もいれば、天啓を授かった者もいたという。

翼を与えられ、空を駆けた者さえいた。

誰が最初に語ったのかはもうわからない。

それでも、この町では夢のような伝承として今も囁かれている。

そして今、私が手がけているのは、まさにその伝承を綴った一冊だった。

「セナ・ノルディさん、下絵はとてもよかったですよ」

銀糸の刺繍をあしらった深緑の法衣が、司祭の手振りに合わせて揺れる。

「ただ、もっと“厳かに”。でも“親しみやすく”。

蒼い満月が“思い出づる国”を照らす場面は……そうですね、

たとえば“光が差し込む夜”のような――」

彼の言葉を聞きながら、私は無意識に筆を止めていた。

工房の外では、石畳の大通りに真鍮の看板が光っている。

《書物工芸ギルド》――書を作る職人たちが集う、王都でも名の知れたギルドだ。

紙とインクの匂いが満ちるこの場所で、私は祈りや物語に色と模様を与える”彩飾師”として働いている。

二階の奥の小部屋、通称《彩の間》の一室が、私の持ち場になる。

――光が差し込む夜?

司祭の言葉に、私は無意識に筆を止めた。

意味を問われれば……正直、まったく分からない。

机に広げた下絵には、銀の下地に藍と群青を幾重にも重ねた蒼い満月。

私なりに“神聖さ”を込めたつもりだった。

だが返ってきたのは、「イメージと違いますね」のひと言。

「……具体的には、どのような絵をご希望でしょうか?」

困惑を隠しきれず尋ねると、司祭は誇らしげに首をかしげた。

胸元で高位の立場を示す小さな銀のブローチが光る。

「蒼き満月は、この国にとって特別な神話です。その夜にだけ、神と人の世界が重なる。だから“雰囲気”が大事なんですよ。感じるままに、描いていただければ」

――感覚でしか語られない依頼。それが、いちばん難しい。

私は軽く頷き、差し戻された絵の余白に走り書きをする。

『厳かに、親しみやすく。光が差し込む夜のように、蒼い月が照らす様子』

言葉は美しいけれど、曖昧で、少し怖い。

司祭は柔らかな笑みを残し、静かに去っていった。

私は息を吐き、机上の下絵を見つめる。

いつからだろう、自分の絵が“誰かの正解”に削られていくように感じ始めたのは。

*

彩飾師に憧れたのは、まだ子どもの頃だ。

絵本の色彩と光に心を奪われ、物語に魔法をかけるような絵を描きたいと夢見た。

だが現実は早くに理想を飲み込んだ。

司祭、貴族、作家、研究者――依頼主の好みは皆違い、どれも“絶対”だった。

「金色が下品ですね、もっと自然に」

「笑っているようで笑っていない表情で」

「花の数が多すぎます、意味が変わります」

“感じるままに”描いても、“感じ取って”はもらえない。

気づけば、描くこと自体が怖くなっていた。

私は椅子にもたれ、深く息を吐く。

《彩の間》と呼ばれる作業部屋は、一人前にだけ与えられる個室だ。

大きな机、道具棚、顔料の瓶。窓からの自然光が曇り空にやわらぎ、紙と絵具とインクの匂いが静けさに溶けている。

ふと鏡に目をやると、そこに映るのは、ところどころ顔料が付いた無地のシャツの作業服を着た、束ねた黒髪と曇った翡翠色の瞳をしている、冴えない私の姿。

昔は、いろいろな服を選ぶことを楽しんでいたのに、最近は普段着も作業服のままだ。

“努力は裏切らない”と信じ、十七でギルドに入り、五年の下積みを経て一人前になった。

この二年間、迷惑をかけずに働き続けても、結果だけが「違う」と突き返され、積み上げたものは何度も崩れた。

「……私、なんで絵を描いてるんだっけ」

つぶやきは梁に吸い込まれた。

別室では新人たちが、賑やかに一冊を分担して仕上げている。

見習いだった頃の私は、「絵を描くのが好き」と信じられていた。

指示どおりに描くことが多くても、仲間と共に筆を動かす時間は、今よりずっと楽しかったのだ。

椅子から立ち上がると、腰に鈍い重さが残った。

長く座りすぎたせいで、数歩歩いただけで身体がきしむ。

木箱から顔料の瓶を取り出そうとした、そのとき――

――コン、コン。

「はい、どうぞ」

返事と同時に、木の扉が静かに開いた。

「失礼します……少し、よろしいですか?」

顔をのぞかせたのは、依頼管理を担当する青年。

赤茶の短髪に琥珀色の瞳。いつも人懐っこい笑みを浮かべているのに、今日は険しい。

――嫌な予感がする。

「先日お届けした『夜想曲は偽りを歌う』の装飾案ですが……

“納期内にすべての下絵を差し替えたい”との連絡がありました」

指先がわずかに震え、瓶が机を転がる。あわてて受け止めたが、言葉は出ない。

「……すべて差し替え、ですか」

自分でも驚くほど、平坦な声だった。

『差し替え』は『修正』とは全く違う。

下絵ごと入れ替える――つまり、ボツだ。

「はい。“別の彩飾師に切り替える可能性もある”とも」

胸の奥に泡のようなものが湧き上がる。

『夜想曲は偽りを歌う』は、貴族文化を土台にしたミステリー小説だ。

私には縁遠い題材だったが、文献をあさり、装飾や服飾、建築まで調べ、描き切った。

何度も「違う」と突き返されても、食らいついて修正を重ねたのに……。

「……わかりました」

感情の色を欠いた声が、部屋に落ちる。

青年は視線を伏せ、静かに去った。

瓶を棚に戻し、壁にもたれかかる。

足から力が抜け、胸にぽっかりと空白が広がった。

迫る納期、重なる依頼……それでも一番こたえたのは――

――ダメだった。

誰にも責められていない。

それなのに、自分で自分に「もう駄目だ」と告げた気がした。

私の絵は、届かなかった。ただ、それだけ。

けれど、その“たったそれだけ”が、耐えがたいほど重かった。

コメント