二人は静かに実家へ戻った。

庭のベンチは、かつてスーが日向ぼっこをするのが、お気に入りだった場所。

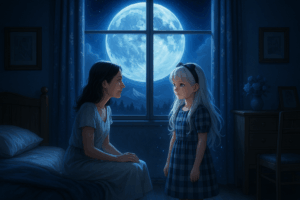

今は満月の光がやさしく庭を照らしている。

青白く揺れる木々の葉、蒼い光をまとうゼラニウムの花々。

二人は並んでベンチに腰を下ろし、私は空を見上げた。

スーと過ごす時間は、あまりにも穏やかで、幸せで——

だからこそ現実へ戻ることが、終わりが近づくのが、とても怖いと感じる。

表情を曇らせる様子に気づいたスーが、心配そうに顔をのぞき込んできた。

「……ねえ。膝枕、してあげよっか?」

私は小さく笑って頷いた。

「……うん。お願い」

ベンチに横たわると、スーの小さな膝に頭を乗せた。

白い髪がさらさらと頬に触れ、ほのかなぬくもりが心に沁みる。

「このままずっと、スーと一緒にいたい」

声が、かすかに震えていた。

「元の世界じゃ、うまくいかないことばっかりで……

まわりに迷惑かけてさ。もう、どうしていいか分かんなくなってる」

スーは黙って、言葉に耳を傾けていた。

「好きだった絵も、最近は、描くのが、こわくなっちゃった。

描けば描くほど、自分のダメなところばっかりが見えてくるみたいで」

声は掠れ、涙の気配がにじむ。

本当は、こんなことスーに言いたくなかった。心配をかけたくなかった。

でも、こぼれ出てしまう。

「……そっかぁ」

スーは静かに呟いたあと、しばらくの間、何も言わずに私の髪を撫でていた。

「絵を描くの、好きだったもんね。わたしの絵も描いてくれたことあったよ。

……最初は、なにが描いてあるのかわかんなかったけど」

そう思い出すように言って、クスッと笑った。

「……ごめんね。難しいことは、よくわかんない。でもね」

夜空を見上げながら、やさしく言葉を紡いだ。

「セナの世界は、こんなにキレイで素敵なんだよ。

なのに描かないなんて、もったいないと思うけどなぁ」

「え……?」

「だって、見てよ」

私は顔を上げ、まわりを見渡した。

そこには、幻想の庭と蒼い満月の光が広がっている。

(そうだ……ここは、『思い出づる国』。わたしの願いが形になった世界)

勢いよく起き上がり、辺りの景色を見回す。

視界いっぱいに広がる夢のような光景。

ここに来たとき、不思議と既視感があったのは、ただ故郷の土地だったからじゃない。

この町も、この空も、この色も——

自分の心の中にあった景色が、まるごと世界になったんだ。

スーは、不思議そうに首を傾げる。

「どうしたの、急に?」

その仕草に、思わず笑みをこぼした。

「これは、わたしが描いた世界…… ううん、違う」

そう、違う。この世界は、わたしだけが描いた世界じゃない。

スーの手を取り、しっかりと握った。

「これは、わたしたちの世界だよ。だから、こんなにきれいなんだ」

胸の奥から、自然に言葉がこぼれた。

この景色が美しく映るのは、私が“スーと過ごした日々”を、心の底から愛おしんできたから――。

笑い合った時間も、泣きそうになった夜も、そのすべての想いが、この世界に色を与え、温もりを灯してくれている。

ふと、初めてスーの絵を描いた日の衝動がよみがえった。

たまらなく愛しくて、どうしても、この手で彼女を残したいと願った。

私が絵を描く理由は、あふれる想いを色と形に変え、誰かの心へ届けるため。

そして、そのきっかけをくれたのは――間違いなく、スーだ。

「私が絵を描くことを好きになれたのは、スーのおかげだよ」

ふっと笑って、言葉を続ける。

「だから、負担に思ったことなんて、ないんだから」

スーは息を呑み、何かを探すように私の顔をじっと見つめてくる。

「……ほんとに?」

震えるような声。

私は小さくうなずき、まっすぐ視線を返す。

「ほんとだよ。スーの全部が、大切だった」

しばしの沈黙。

やがて、スーの瞳に光が滲み、息を詰めたまま小さく笑った。

「そうなんだ……。そうだと、うれしい……」

その笑みは、長いあいだ胸の奥に閉じ込めていた不安を、ようやく手放せたようにやわらかかった。

その時——

握っていたはずのスーの手が、ふっと、手の中から抜け落ちた。

「あれ……?」

私は思わず手を伸ばした。

けれど、そこにはもう、触れられる温もりはない。

空を見上げると、蒼く輝いていた満月は、もう山の向こうへ沈みかけていた。

——別れのときだ。

まだ、言いたいこと、伝えたいことがあったのに。

それでも、時間は待ってくれない。

目の前にいるはずのスーの姿が、少しずつ遠のいていく。

「セナ……」

スーも困惑した様子で必死に手を伸ばしているが、互いの手は無常にも触れられない。

「スーっ!」

駆け出した――が、足は地を踏みしめる感覚を失い、空を掴むように進まない。

「スー! 待って! まだ……まだ大事なこと、言ってない!」

一瞬の静寂。

胸が締め付けられ、喉が固まって、言葉がうまく出てこない。

「ずっと一緒にいてくれて、ありがとう!」

振り絞った声が響き、涙でにじむ視界の中で、スーの瞳が揺れる。

「……最後に会えなくて、ごめんね」

涙に震えた、その声に応えるように、スーは瞳に大粒の涙をたたえながら——

それでも、優しく微笑んだ。

「わたしも、セナと一緒にいられて、本当によかった。

たくさん愛してくれて……幸せだったよ!」

頬を伝う涙は、光の粒となって空へ舞い上がっていく。

けれど、二人の顔には、笑顔が浮かんでいた。

ずっと言葉にできなかった想い。

最後に伝えたかった後悔と感謝。

それらすべてが、確かに二人の心に届いた。

離れていく距離は、もう止められない。

でも、もう、寂しくはなかった。

「バイバイ、セナ。——だいすき!」

「私も。だいすきだよ、スー!」

光が消える直前、最後の一瞬——

スーはやさしい微笑みのまま、月光に洗われるように消えていった。

町の色も空の光も、静かに幕を下ろしていく。

そして、すべてが静まり返った。

気づけば、自室のベッドの上に、ぽつりとひとりで座っていた。

窓の外には、もう満月はなかった。

けれど——

頬には、確かに温かい涙の跡が残っていた。

コメント